高架橋に建つ逓信省仮庁舎

郵政事業の変遷

1. 初代逓信省庁舎の火災 2. 候補地選び 3. 交渉から建設へ

1. 初代逓信省庁舎の火災

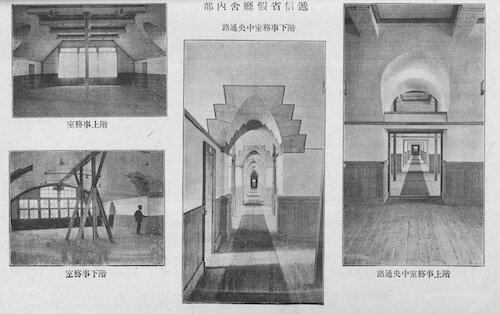

【図1】の建物は、高架橋の上に建てられた逓信省仮庁舎です。

それ以前は、【図2】に示す京橋区木挽町(現在の中央区銀座8丁目、銀座郵便局の所在地)にあった初代逓信省庁舎を使用していました。

この初代庁舎は、1884(明治17)年2月に工部省電信本局として起工し、翌年12月に竣工しました。(1)

翌年1885(明治18)年12月22日、内閣制度が創設されて農商務省から駅逓局・管船局が移管、廃止された工部省から電信局・灯台局を引き継ぐ形で逓信省が発足し、この建物が初代逓信省庁舎として使用されることになりました。

しかし、1907(明治40)年1月22日に発生した火災により、建坪3,000坪(約10,000平方メートル)が焼失しました。(2)

【図1】逓信省仮庁舎(ACA-0024)逓信省全景(ACA-0016)

【図2】初代逓信省全景(ACA-0016)

2. 候補地選び

火災後、逓信省の各部局は「大臣官房を大臣官舎内に、経理管船の二局を海軍大学校構内に、通信局を通信官吏練習所(芝公園内元東京郵便電信学校)内に、鉄道局及鉄道国有準備局を新橋なる鉄道庁(鉄道作業局)内」(3)に分散して移転しました。

しかし、それぞれの場所が離れ業務に支障をきたしたため、一箇所に集約する必要が生じました。そこで、逓信技師の吉井茂則が仮庁舎の候補地選定を担当しました。

当時の東京市内には逓信省全体を収容できる規模の仮庁舎用地がすでになく、五二館を借りる案や、旧東京郵便電信学校跡地に建設する案などが検討されましたが、予算などの理由で実現には至りませんでした。(4)

その後、吉井が目をつけたのが、銭瓶町(現在の千代田区大手町二丁目)にある道三堀を跨ぐ形で完成していたレンガ造りのアーチ高架橋(現在の丸の内1丁目交差点付近から丸の内2丁目交差点付近)を利用する案でした。

3. 交渉から建設へ

吉井はただちに経理局長に提案し、当時の逓信大臣・山縣伊三郎に話を通したことで、高架橋上に仮庁舎を建築する方針が正式に進められることになりました。

鉄道作業局との交渉の結果、提示された条件は「一本の釘も打たざること、煉瓦セメント等を毀損せざる様施工」(5)することでした。

吉井はこの条件を満たすため、アーチ上に等間隔で設けられた排水塔を利用するなどの工夫を凝らし、建設に着手しました。

建物の柱は排水塔に差し込むことで自立させ、床も排水塔に固定する方式を採用しました。さらに、レンガアーチには【図3】のように布海苔で紙貼りを施し、正門から玄関まで枕木を敷き、火災防止のため暖房には(皇居や印刷局が近いことから)ガス暖房を採用しました。また、採光を考慮して屋根をノコギリ状とするなど、さまざまな工夫が施されました。(6)

工事は小山という人物が落札し、1907(明治40)年3月27日に着工、わずか44日後の5月10日に竣工するというものでした。(7)

その後、1910(明治43)年に京橋区木挽町に新しい逓信省庁舎が完成したことで、この仮庁舎はその役目を終えました。

【図3】「写真銅版 逓信省仮庁舎内部」『交通』第394号、1907年7月(ANA-0034)

(学芸員・本間与之)

(注)

- この庁舎については、「辰野金吾博士の設計にかゝり、本館は煉瓦造二階建、外部煉瓦洗出し、腰花崗石、軒胴蛇腹、窓枠、窓台、玄関、化粧室とも相州沢田石水磨き、屋根方形桟瓦葺」と記されている。張菅雄「逓信省の最初の本庁舎」『逓信協会雑誌』第319号、1935年3月、109頁↑

- 火事については、「第二楼上の給仕室より火を発し四時間余を燃えつゞけて午前七時三十分漸く鎮火三千余坪の庁舎を空しく烏有に帰せしめた」同上。同資料では、火災が起きた時刻を午前2時、後掲『通信協会雑誌』第2号40頁と『建築雑誌』第259号278頁で午前3時と記しています。↑

- 吉井茂則「逓信省仮庁舎建築に就て」『通信協会雑誌』第2号、1908年9月、40頁↑

- 吉井は特に五二館の構造等について気になっていた様子がうかがえる。詳しくは吉井茂則「逓信省仮庁舎建築に就きて」『建築雑誌』第259号、1908年7月279-281頁。↑

- 前掲『通信協会雑誌』第2号、41頁↑

- 詳しくは前掲『建築雑誌』第259号、283-287頁を参照。↑

- 詳しくは前掲『建築雑誌』第259号、281-282頁を参照。↑