戦後逓信省の周知活動と紙芝居

収蔵品

逓信省と紙芝居 紙芝居「渡り鳥」の製作 GHQの検閲と紙芝居の普及

1 逓信省と紙芝居

1945(昭和20)年8月15日に終戦を迎え、日本は廃墟と混乱の中から再建へと歩むことになりました。民心の安定と産業の復興には通信の復興が重要事項であるとして、一日も早い再建が要請されていましたが、施設や職員らの被害・疲弊が大きかったため、復旧作業は困難を極め、サービス面の復興はなかなか進みませんでした。そのような情勢のため、郵便に対する国民の不信が高まり、信用の回復と事業の再建が一層強く要望されることとなりました(1)。

1946(昭和21)年に再設置された逓信省は、復興途上にある逓信事業への理解と協力を求めるため、周知宣伝の徹底強化を図っており、そのための施策の一つとして採用されたのが「紙芝居」でした。当時逓信省の周知宣伝活動に携わっていたのは同省総務局総務課周知係で、紙芝居を採用した理由を、「平和日本建設の基礎たる少国民層に対し、逓信事業の知識を興味裡に会得せしめたるため最も効果あり」(2)と考えたからでした。

2 紙芝居「渡り鳥」の製作

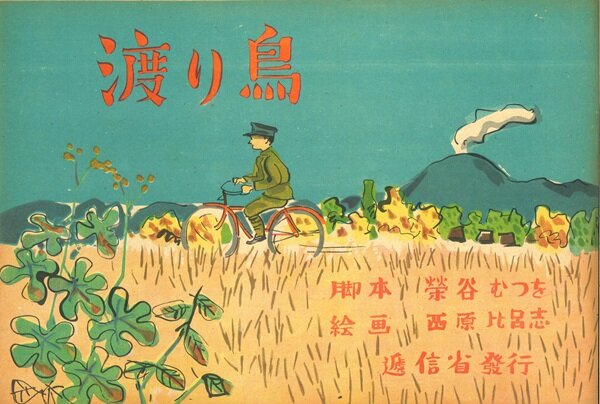

紙芝居の製作が本格的に始動したのは1947(昭和22)年のことで、筋書きと原画の製作は特殊技術を要するとして、作家に執筆が依頼されました。原画は洋画家の西原比呂志、筋書き原稿は日本放送協会の3名が執筆し、最も優秀なものとして榮谷平八郎(ペンネームは榮谷むつを)の作品「渡り鳥」が採用されました。

紙芝居「渡り鳥」【図1】のあらましは、次のようなものでした。

「自己の職務に忠実な一人の電報配達員が、配達の途中自分の家の方角に火災が起こったのを発見したが、そのまま一通の電報を老婆の家に届けた。ところが、その電報の内容はタケシという老婆の息子が死んだというのである。一方、老婆の孫(タケシの娘)の佐知子は町で祭りを見ているとき、仲良しの郵便配達員に父のタケシから手紙が来たことを知らされ、喜んで老婆に知らせる。しかし、タケシが死んだという内容の電報を見て、泣き出してしまった(タケシは海外引揚者で、二人はその帰りを毎日待っていたのである)。その時、浅間山が爆発し、村人が騒いでいる中をタケシが不意に帰ってきた。事情を聴くと、他人に頼んで電報を打ってもらったのが間違いのもとで、「タケシアスカエル」というのを「ア」の字を抜かしたため、「タケ シス カエル」となって、とんだ悲喜劇となったのであった。」(3)

3 GHQの検閲と紙芝居の普及

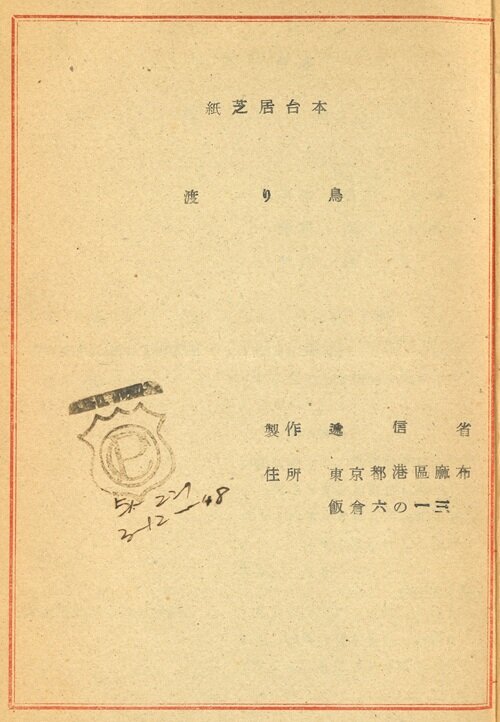

占領期の日本ではGHQにより、各メディアは検閲を受ける必要がありました。紙芝居も例外ではなく、1945(昭和20)年12月1日からCCD(民間検閲局)による検閲が開始され、検閲にパスした紙芝居以外は実演することができませんでした(4)。「渡り鳥」も検閲を通過した証として作品にCCDの検印(パススタンプ)が押され、検印が押された脚本の一部が提出者(逓信省)に返却されました【図2】。

紙芝居は5,000組(12枚1組)が製作され、各逓信局を通して全国の普通集配局に配布されました。周知活動が実施されたのは1948(昭和23)年度のことで、松山逓信局の業務部長が逓信省総務局総務課長に提出した報告によると、管内の郵便局全局の区内各小学校を対象とし、局員を小学校に派遣し実演または局員が街頭実演する等有効に実施したとあり、その反響として、内容があまり宣伝意識を織り込んだものではないので児童に非常に興味をもって観られたこと、紙芝居の実施は児童感化上非常に効果があり社会科の教材として今後ますます強力に実施していただきたい等の要望があったことが記されています(5)。

昭和30年代以降、テレビ等新しいメディアが次第に普及したこともあり、学校教材としての紙芝居は衰退していきましたが、戦後の世相を伝える貴重な資料となっています。

(主席学芸員・田原啓祐)

(注)