電話便 ~大正時代に生まれた電話サービス~

収蔵品

1 電話便とは

電話便は1916(大正5)年に制定された電話サービスの一つです。

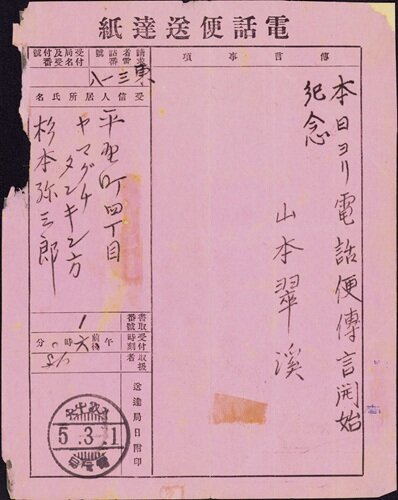

同年2月26日逓信省令10号(1)により制定され、3月1日から、東京・大阪の二市において試験的に実施されました。

電話取扱局が電話で依頼を受けたメッセージをその指定先に送達するものであり、電話加入者(もしくは非加入者)が非加入者に電話を使って行なえる通信方法でした。

『東京の電話・その五十万加入まで 上』は、電話便を「電話のない相手への通信方法として、市内電報では早いが高すぎる。郵便では安いがおそすぎる。相手の近くに電話がない、あっても呼出しでは他人に迷惑をかける。というようなところを完全に埋めるものとして、登場してきたもの」とし、また「電話の利用価値を高め非加入者の電話利用の場面を広げ、また通信サービスとしての電話と電報を結びつけた点で、大きな特徴をもつものであった」としています(2)。

電話便送達紙のサイズはタテ15㎝×ヨコ12㎝、用紙の色は桃色【図1】、刷色は黒でした。

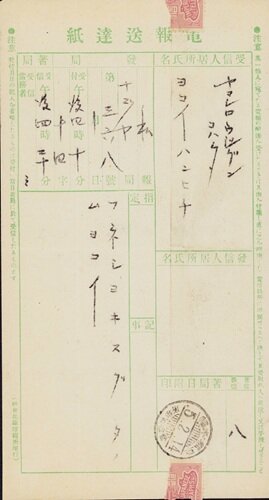

電報送達紙はタテ24㎝×ヨコ13㎝、用紙の色は白色、刷色は緑【図2】なので、受け取る際、見た目で分かるようになっていました。

2 料金

字数は申込者の住所および氏名も含めて片仮名60字以内で、電話加入者は1通につき7銭、電話加入者ではない者は1通につき10銭となり、返信が必要な場合は返信取扱料として5銭が追加されました。一方、市内電報は15字まで10銭、5字増えるごとに3銭追加だったことから、電話便の方が安かったことが分かります。

ちなみに速達郵便料金は、同一郵便区市内相互間は6銭、二箇所以上の郵便区市内間は12銭でした。

3 利用方法

試験的に実施されたサービスなので、利用は東京・大阪両市のみで、同一電話加入区域相互間に限られていました。「東京では市内の一・二等郵便局と電信局二四局が配達を受け持ち、受付はそれら配達局のほか、三等郵便局・電話分局のうちから指定されたものを加えて五三局(郡部を含む。)で取り扱」われました(3)。

電話加入者が利用する場合は、受信人(電話便を送りたい相手側)の住所を受け持つ送達局に連絡し、自分の電話番号を伝えるとともに、以下の事項を伝えました。

(1)受信人の住所氏名

(2)伝言事項(請求者の住所氏名も含む)

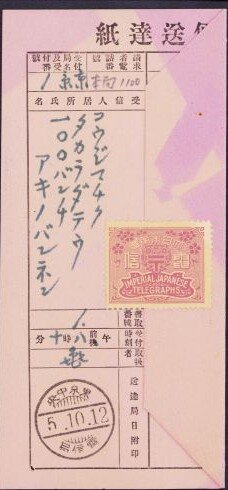

(3)電話便送達紙に封緘を希望するかしないか【図3】

電話非加入者が依頼する場合は、電話取扱局に行き電話便請求券を差出し、上記と同じ内容を伝えました。

本サービスの周知宣伝として、局前に電話便の規則概要および送達地域等を掲出、印刷物の配布、市内発行各新聞紙に公示、また送達地域・受持局名のほか各受持局の電話番号や利用に関する説明を記載した一枚刷りの便覧を各電話加入者に配布するなどが積極的に行われました。

開始当初の東京逓信局での調査では、日別の利用状況によると土曜日や日曜日の利用者が多く、また利用目的別では商用20%、雑用80%という割合だったことからも、電話便はおもに日常生活の諸場面で受け入れられていたことが分かります。商用は「〇〇の見本何時迄に届けてくれ」といった内容であるのに対し、雑用は「明日〇時御伺する 御在宅ありたし」という伝言のような内容から貸金催促、結婚媒介など幅広い用途で利用されていました(4)。電話便は現在のSNSのような感覚で利用されていたことがうかがえます。

4 廃止

開始時の1916(大正5)年度には東京・大阪あわせて13万9,055通という利用数でしたが、1921(大正10) 年度には6万8,395通まで減少していきました (5)。

その原因として、電話便の「サービス形態が単純・簡明ではない」ことや郵便・電報、加入者間でのサービスの普及発達が挙げられました(6)。

そして、1923(大正12)年3月に、利用する人が少なく収支のバランスが取れていないとして、行政整理のタイミングで廃止されました。

(学芸員・田仲明子)

(注)